Палеозойская и Мезозойская эры (354-67 млн. лет назад)В некоторых местах, например, на берегу Москвы-реки у Тучково, на поверхность выходят известняки каменноугольного периода (354-290 млн. лет назад). В это время территорию московского региона периодически заливало море, в котором накапливались толщи известняка и доломита, образовавшиеся из раковин и скелетов древних морских животных.

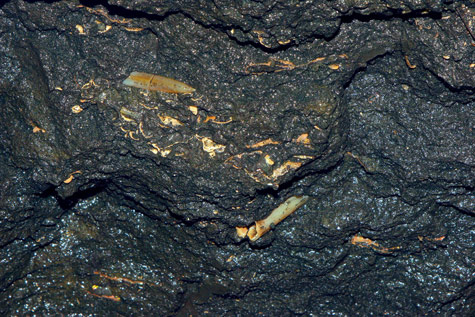

С.В. Конторщиков В некоторых местах Москвы и Подмосковья на поверхность выходят темные юрские глины. Они откладывались в «московском» море в юрский период мезозойской эры (205-138 млн. лет назад). В них часто встречаются остатки вымерших головоногих моллюсков – белемнитов. Юрские глины с белемнитами можно увидеть, например, в Москве в парке «Фили» (см. фото).

Г.Н. Курилин Белемниты также встречаются в речной гальке и песчаных карьерах. Эти остатки, скорее всего, притащил ледник из других мест. Конус – это окаменевшая внутренняя раковина моллюска, которая служила им для стабилизации движения, как наконечник у копья. Современные потомки белемнитов – кальмары.

С.В. Конторщиков В таких местах можно встретить остатки раковин других вымерших головоногих моллюсков – аммонитов. Как и белемниты, они жили в море на нашей территории в юрском и меловом периодах (205-67 млн. лет назад, но на самом деле более короткое время, т.к. у нас не было моря в начале юры и в конце мела). Аммониты имели наружную раковину и умели плавать в толще воды.

В.В. Конторщиков Окаменевшие раковины брахиопод можно найти в гальке ручьев, на песчаных и известняковых карьерах, в глинах. Брахиоподы жили в наших морях в те же времена, что и аммониты. Они имеют двухстворчатую раковину, но к моллюскам не относятся, образуя особый класс. Брахиоподы до сих пор живут в морях и океанах.

В.В. Конторщиков Это окаменевший кусок коралла. Кораллы были широко распространены в «московских» морях в каменноугольном, юрском и меловом периодах (354-67 млн. лет назад). Сейчас их можно найти в нашем крае в выходах известняков, глин и песков тех времен, а также в кучах материала, которые принесли с севера ледники.

В.В. Конторщиков Окаменевшие остатки игл морских ежей – тоже наследие морских времен. В Москве и Подмосковье они встречаются как в выходах на поверхность палеозойских и мезозойских осадочных пород, так и среди камней, песка и глины того же возраста, но принесенных ледниками с севера. Древние морские ежи не сильно отличались от современных.

В.В. Конторщиков Вместе с иглами морских ежей часто встречаются окаменевшие остатки «стебельков» морских лилий. Морские лилии – животные из типа иглокожих и являются родичами морских ежей и звезд.

В.В. Конторщиков Третичный период (палеоген и неоген, 67-2 млн. лет назад)Все современные виды наших деревьев, которые вы видите на этом фото (ель европейская, дуб черешчатый, липа сердцевидная, сосна обыкновенная, береза повислая) уже существовали в наших краях в конце неогена несколько миллионов лет назад. Позже они периодически «отходили» перед ледниками на юг, но при потеплениях возвращались.

С.В. Конторщиков Пойменные леса из черной ольхи (Alnus glutinosa) широко распространены в Московском регионе. Считается, что эти леса в наибольшей степени сохранили облик третичных пойменных теплолюбивых лесов, которые произрастали на нашей территории до начала ледникового периода. Хотя, конечно, третичные леса существенно отличались от современных.

В.В. Конторщиков Живучка ползучая (Ajuga reptans) - одно из самых обычных растений Москвы и Подмосковья. Интересно, что представители этого рода (а может быть, и тот же вид) произрастали здесь уже в плиоцене, т.е. около 5 млн. лет назад.

В.В. Конторщиков Большинство современных видов московских млекопитающих сформировались в ледниковом периоде, но уже в миоцене и плиоцене (24-1,6 млн. лет назад) в наших краях вместе с саблезубыми тиграми (Machairodus) бродили, например, представители рода «обыкновенный еж» (Erinaceus), которые внешне мало отличались от современного обыкновенного ежа Erinaceus europaeus (на фото).

В.В. Конторщиков Большинство видов наших птиц тоже сформировалось в плейстоцене, но некоторые виды являются третичными. Например, обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) известен из плиоцена (5-2 млн. лет назад) Венгрии, а значит, мог обитать в то время и у нас вместе с мастодонтами (Mastodon).

В.В. Конторщиков Ледниковый период (плейстоцен, 2 млн. лет – 11 тыс. лет назад)Откуда в Московском регионе столько валунов и галька в реках? Ведь наши ближайшие «родные» камни (кристаллический фундамент) ныне лежат на глубине свыше 1 км под толщей осадочных пород. Все эти камни (кроме известняка, кремния и песчаника, которые являются осадочными породами) притаскивали с севера ледники, например, из Карелии примерно 500-170 тыс. лет назад и оставляли при таянии.

В.В. Конторщиков Эти гигантские кучи песка в наших краях образовались в основном в ледниковый период. Ледники сдирали глину и песок в одних местах и оставляли при таянии в других (моренные отложения). Потоки талой воды перераспределяли частицы песка, вымывая их из одних мест и откладывая в других (водно-ледниковые отложения).

В.В. Конторщиков В «ледниковых» кучах песка всегда присутствуют валуны и галька (если пески откладывались текучими водами, то чистые пески перемежаются прослойками гальки), чем эти пески отличаются от редких в нашей области меловых и юрских песков. На фото - пупавка красильная (Anthemis ruthenica), произрастающая у нас в основном на песчаных и известняковых почвах.

В.В. Конторщиков В плейстоцене в наших краях были периоды оледенения, когда ледники уничтожали все живое, периоды потеплений, когда флора и фауна были похожи на современные, и периоды, когда вблизи ледника развивалась холодная тундростепь с группами деревьев и кустарников вдоль водоемов. В последнем случае наши ландшафты несколько десятков тысяч лет назад местами могли бы выглядеть примерно так, как некоторые современные болота на севере Подмосковья, похожие на тундру (хотя настоящая тундростепь не являлась ни болотом, ни тундрой).

В.В. Конторщиков Тростник обыкновенный (Phragmites australis) и ольха черная (Alnus glutinosa) образовывали подобный ландшафт в поймах московских рек уже в микулинское межледниковье (170-70 тыс. лет назад). Остатки этих современных видов и многих других найдены в торфах тех времен.

В.В. Конторщиков В последнее оледенение – валдайское (70-11 тыс. лет назад) – ледник остановился севернее московского региона, а у нас преобладала тундростепь, где господствовала «мамонтовая» флора и фауна. Многие ее представители проживают на нашей территории и сейчас, например, пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), которая сейчас является характерным видом лесотундры, но очень обычна и в наших краях.

А.А. Хромов Волк (Canis lupus) как вид появился около 300 тыс. лет назад (т.е. раньше человека разумного Homo sapiens, если к нему не причислять неандертальцев; последние появились на планете как раз одновременно с волками). Нет сомнений, что 10-70 тыс. лет назад эти хищники охотились в наших краях на мамонтов, северных оленей и овцебыков. Обитает волк в Подмосковье и поныне.

В.В. Конторщиков Лиса обитает в наших краях уже несколько десятков тысячелетий. Во времена Валдайского оледенения (70-11 тыс. лет назад) она сосуществовала в Подмосковье с мамонтом, овцебыком, северным оленем и шерстистым носорогом.

В.В. Конторщиков Наконец, к представителям «мамонтовой» фауны Московии в некоторой степени можно отнести и человека разумного Homo sapiens, ибо он появился здесь еще в ледниковом периоде, около 30 тыс. лет назад, задолго до многих ныне живущих в наших краях видов животных и растений.

В.В. Конторщиков Голоцен до начала земледелия (доисторический период, 11 тыс. лет – 4 тыс. лет назад)Современный вид сырые черноольховые леса в поймах рек в наших краях приобрели, вероятно, сразу после ледникового периода или в его конце, т.е. более 10 тыс. лет назад. Из всех наших лесов они в наилучшей степени сохранили свой первозданный облик, поскольку мало рубились.

В.В. Конторщиков Ненарушенные черноольховые леса до сих пор отличаются большим разнообразием флоры и фауны, сложной структурой и устойчивостью к наводнениям, засухе и ураганам.

В.В. Конторщиков Пойменные черноольшаники сохранились и в Москве, как например, этот лес в пойме р. Серебрянки. Конечно, эти места в Измайловском парке сильно изменены человеком, но все еще очень похожи на то, что здесь было несколько тысяч лет назад.

В.В. Конторщиков Считается, что все леса Москвы и Подмосковья за исключением самых сырых, когда-либо да рубились. Более того, вероятно, большинство водораздельных лесов выросло на пахотных почвах. Но, все-таки, представление о том, какие леса произрастали в наших краях в доисторические времена, можно отчасти получить, посмотрев, например, наши современные ельники старше 80-100 лет.

В.В. Конторщиков Этот 100-летний еловый лес в Волоколамском районе немного похож на естественный разновозрастным составом деревьев и наличием естественного вывала.

В.В. Конторщиков Считается, что наиболее близки к нашим первобытным водораздельным лесам некоторые современные елово-широколиственные леса старше 100 лет, как этот ельник с липой в Сергиево-Посадском районе.

В.В. Конторщиков В некоторых местах сохранились остатки древних дубрав. Примерно так они могли выглядеть и тысячи лет назад, как эта дубрава в Сергиево-Посадском районе. Коренные широколиственные породы нашей земли – дуб черешчатый, липа сердцевидная, ясень обыкновенный, клен остролистный, вязы шершавый и гладкий. Последние 4 вида в естественном состоянии в наших лесах почти уже не встречаются из-за частых рубок.

В.В. Конторщиков Участки широколиственных лесов с дубом, липой, вязом, кленом, похожие на первобытные, есть и в Москве – например, на Воробьевых горах. Конечно, этот лес сильно изменен рубками, какие-то деревья были посажены, но получить примерное представление о наших коренных сообществах здесь можно.

В.В. Конторщиков Крупный массив широколиственного леса с липой и дубом сохранился также в Лосином Острове. Конечно, и здесь леса сильно изменены человеком, но их возраст зачастую превышает 100 лет, и они похожи на естественные коренные леса Московского края. Вообще, липу и дуб человек в наших местах уничтожал в первую очередь, а в Москве эти породы сохранились лучше благодаря охране и посадкам.

А.Н. Клочков Когда-то несколько тысяч лет назад так выглядели многие реки севера и востока Подмосковья. Они неспешно текли среди обширных болот, разбивались на многие рукава. Сейчас так выглядит старое русло р. Дубны в Талдомском районе. Новое русло – прямое – проходит в нескольких сотнях метров.

В.В. Конторщиков Р. Сулать, протекающая через болота Сергиево-Посадского района, – тоже картинка из прошлого нашей природы.

В.В. Конторщиков Такие кустарниковые низинные болота в некоторых местах Подмосковья тоже до сих пор сохраняют свой доисторический облик.

В.В. Конторщиков Это древнее Батьковское болото в Сергиево-Посадском районе сформировалось на севере Московского края несколько тысяч лет назад и с тех пор мало изменило свой облик. В Москве тоже были верховые болота, но к концу XX в. они полностью исчезли.

В.В. Конторщиков Еще одно древнее верховое болото, возрастом несколько тысяч лет, сохранилось в Талдомском районе в заказнике «Журавлиная Родина».

В.В. Конторщиков Верховые и переходные болота Московской области похожи на тундру. Именно здесь в наших краях сохранились осколки древней холодолюбивой мамонтовой флоры и фауны.

В.В. Конторщиков Около 10-11 тыс. лет назад, когда к северу от нынешней Московской области таял последний ледник, талые воды образовали в Дубненско-Яхромской низине огромное озеро площадью несколько сотен квадратных километров. Это озеро постепенно зарастало и превращалось в болота. Остатки этого древнего ледникового озера сохранились, например, в виде современного оз. Заболотского в Сергиево-Посадском районе.

В.В. Конторщиков Почти все наши озера с течением времени имеют тенденцию заполняться озерными отложениями и превращаться в болота. Оз. Заболотское превращается в низинное болото на наших глазах. Это естественный процесс, но осушительная мелиорация в XX в. способствовала его убыстрению.

В.В. Конторщиков Одно из немногих озер московского края, сохранившихся в естественном состоянии – оз. Малое Туголянское в Сергиево-Посадском районе. Рядом нет дорог, а само озеро расположено посреди болота. Спасает также то, что здесь мало рыбы и, следовательно, берега не вытаптываются и не вырубаются многочисленными рыбаками.

В.В. Конторщиков Из естественных озер, в Московском крае больше всего, наверно, старичных озер. Наши реки часто прокладывали себе новые русла, а старые превращались в озера. На фото – старичное озеро в пойме р. Дубны в Талдомском районе.

В.В. Конторщиков Эта маленькая лесная речка в Волоколамском районе могла так выглядеть и несколько тысячелетий назад. Хотя леса по ее берегам неоднократно рубились, но сама речка и пойма, заросшая ольшаником, выглядят вполне естественно и вряд ли сильно изменились с доисторических времен.

В.В. Конторщиков Примерно так выглядело большинство весенних разливов московских рек несколько тысяч лет назад – вода разливалась не по полям и лугам, как сейчас, а в основном по болотам, и, кстати, дольше задерживалась в наших краях.

В.В. Конторщиков Большинство современных видов московских животных и растений встречались на нашей территории еще в предыдущие межледниковые эпохи. Виды просто отходили при наступлении ледника, а потом возвращались обратно. Например, кубышка желтая (Nuphar lutea) найдена под г. Троицком (Подольский район) в ископаемых остатках Рисс-вюрмского межледниковья (170-70 тыс. лет назад; ее близкие родичи из того же рода цвели в Европе уже в эоцене 55-36 млн. лет назад). Водится она там и сейчас.

Г.Н. Курилин Пролесник многолетний (Mercurialis perennis) считается индикатором лесов, которые никогда не проходили расчистку под пашни и давно не рубились. Он произрастает на богатых умеренно влажных почвах и считается также типичным травянистым растением широколиственного леса. Пролесник растет, например, в Измайловском парке и Лосином Острове.

В.В. Конторщиков Ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides) произрастает только на ненарушенных или слабо нарушенных лесных почвах, которые никогда не пахались (или очень давно). Это довольно обычное растение, например, в Лосином Острове. Цветет ранней весной до распускания листвы деревьев.

В.В. Конторщиков Ирис водяной (Iris pseudacorus) привлекает взоры людей в наших краях уже как минимум 10 тыс. лет, но не исключено, что эти красивые цветы на нашей территории могли топтать еще трогонтериевые слоны (Mammuthus trogontherii, предок мамонта) более чем 100 тыс. лет назад.

В.В. Конторщиков Ягодами клюквы (Oxycoccus palustris) (на фото она цветет) человек на нашей территории лакомится вот уже более 10 тыс. лет, но, возможно, она произрастала здесь и в валдайское оледенение 11-70 тыс. лет назад.

В.В. Конторщиков Пряный запах багульника (Ledum palustre) на болотах Московии пьянил наших предков еще в те времена, когда они охотились здесь на лосей с копьями с кремневыми наконечниками. Впрочем, не исключено, что он был знаком и московским мамонтам несколько десятков тысяч лет назад.

В.В. Конторщиков И, скорее всего, «московские» мамонты знали (а может, и ели) березу приземистую (Betula humilis), которая сейчас у нас встречается только на верховых и переходных болотах.

В.В. Конторщиков Белая лазоревка (Parus cyanus) появилась в наших краях, вероятно, с востока в начале голоцена после окончания ледникового периода вместе с пойменными черноольховыми болотами. Хотя, очень возможно, эта птица холодных северных речных урем могла «знать» и мамонта, и шерстистого носорога.

И.В. Барташов Глухарь (Tetrao urogallus) как вид возник в плейстоцене. Когда у нас таял последний ледник, и холодные тундростепи стали сменяться таежными сообществами, глухари начали заселять Московский край одновременно из лесных рефугиумов Западной Европы и Урала. В результате у нас сформировалась смешанная популяция (определяется по окраске птиц).

В.И. Булавинцев Хотя журавлиные и считаются очень древним семейством (известны около 54 млн. лет назад), но род «журавль» (Grus) сформировался, по-видимому, только в плейстоцене. Тогда же в наших краях появился и серый журавль (Grus grus). Сейчас этот вид у нас является индикатором мало нарушенных болот. Вплоть до 1910 г. журавли еще гнездились у самой Москвы, например, на болотах около Петровско-Разумовского, но сейчас они обитают только в глухих окраинных уголках Московской области.

И.В. Барташов Зубр (Bison bonasus), по-видимому, сформировался как вид только в голоцене, а в ледниковый период по территории Москвы бродил его более крупный предок – первобытный бизон (Bison priscus). Зубр обитал в наших краях несколько тысяч лет назад, когда климат здесь был более теплым. Вероятно, он вымер в нашем регионе не из-за человека, а из-за наступления холодных многоснежных зим. Сейчас они живут только в вольерах Приокско-Террасного заповедника.

В.В. Конторщиков Известно, что люди, жившие в первом тысячелетие до н.э. в Коломенском, активно охотились здесь на лося (Alces alces). Лоси обитали в Московии и в конце ледникового периода вместе с мамонтами 10-70 тыс. лет назад, обитают они у нас и поныне.

В.В. Забугин Бурый медведь (Ursus arctos) обитал в наших краях вместе с мамонтами в последнюю ледниковую эпоху 11-70 тыс. лет. Вместе с ним у нас тогда мог встречаться его родич – пещерный медведь (Ursus spelaeus). Последние два вида вымерли еще в конце плейстоцена, а бурый медведь обитает у нас до сих пор, но в крайне небольшом числе и только на северо-востоке области. Эти следы медведя сфотографированы в Талдомском районе в 2005 г.

В.В. Конторщиков Такие хатки и в таких ландшафтах бобры (Gastor fiber) строили в наших местах уже в рисс-вюрмское межледниковье 170-70 тыс. лет назад. Бобр существовал в Московском регионе вплоть до XVI в., когда был полностью истреблен человеком.

Эпоха земледелия и скотоводства (3-4 тыс. лет назад по нынешнее время)Наиболее сильные преобразования в природе Московского края начались 3-4 тыс. лет назад, когда человек в этих краях занялся земледелием и скотоводством. Уже к середине второго тысячелетия н.э., а может, и ранее, человек вырубил в Подмосковье больше половины леса, и наш лесной край превратился в «лесопольный»

В.В. Конторщиков Лес рубился под пашни, пастбища, сенокосы, на строительство и дрова.

В.В. Конторщиков С начала эпохи земледелия зарастающие вырубки или искусственные гари разного возраста стали неотъемлемой и характерной частью всех наших лесов. На фото – березовое мелколесье на месте вырубленного хвойно-широколистного леса в Сергиево-Посадском районе.

В.В. Конторщиков Р. Ока в Подмосковье 4-5 тыс. лет назад протекала в основном по лесам. Уже к середине второго тысячелетия н.э. или ранее лес по ее берегам был почти полностью вырублен. Небольшие полоски древесно-кустарниковой растительности вдоль русла к настоящему времени настолько изменены человеком, что вряд ли могут дать представление о том, как выглядели раньше окские дубравы, сосняки и ельники.

В.В. Конторщиков Активно сажать древесные породы на месте вырубок (в данном случае – ель) стали только в последние два столетия.

В.В. Конторщиков Подобные ельники получили широкое распространение в Московской области в последние 150 лет, когда некоторые вырубки начали засаживать елью. На фотографии – 40-50-летние посадки ели. Должно пройти еще 40-50 лет прежде, чем они будут похожи на естественный еловый лес.

В.В. Конторщиков Для саженых лесов (на фото) характерна, прежде всего, одновозрастность состава – все деревья примерно одного возраста, а в подлеске нет кустарников и мало травы (не выживают из-за темноты).

В.В. Конторщиков Очень часто вырубки зарастают сами по себе. Во-первых, не хватает средств для посадок. Во-вторых, низкая культура лесоводства приводит к тому, что саженцы по разным причинам погибают в течение нескольких лет. Не последнюю роль сыграло и увеличение численности лося во второй половине XX в., который сильно повреждает саженцы.

В.В. Конторщиков Первые годы на вырубке растут различные травы и малина, потом начинают появляться кусты, молодые деревца березы и осины. Последние две породы легко заселяют открытые пространства благодаря легким семенам, светолюбивости и высокой скорости роста.

В.В. Конторщиков Через 10-20 лет на месте зарастающей самой по себе вырубки формируется мелколесье из березы и осины. В данном случае (на фото) по краям вырубки сохранились несколько посаженных елочек, но большинство их погибло.

В.В. Конторщиков Через 50-70 лет на месте вырубки появляются такие березово-осиновые леса. Их еще называют мелколиственными.

В.В. Конторщиков Под пологом мелколиственного леса вскоре начинает возобновляться коренные породы (чаще всего, как на фото, – ель).

В.В. Конторщиков Ныне березовые леса очень характерны для среднерусской природы, но до начала земледелия их было гораздо меньше. Береза поселяется в основном на нарушенных почвах – на вырубках, гарях, заброшенных полях, и через 70-100 лет заменяется на коренные породы – ель, дуб. Обилие березняков в Подмосковье говорит о том, что почти все наши леса – молодые.

В.В. Конторщиков К возрасту 80-100 лет после вырубки коренные породы начинают вытеснять березу и осину. Последние стареют и вымирают, а возобновляться под пологом леса они не умеют. В результате может получиться, например, такой ельник. Он уже немного похож на естественный. О том, что здесь была вырубка, свидетельствуют отдельные сохранившиеся старые березы, а также одновозрастность и молодость деревьев, небольшое количество валежника, почти однопородный состав (ель и береза) и слабое развитие кустарников.

В.В. Конторщиков Этот 80-100-летний ельник в Истринском районе похож на естественный лес, но на самом деле тоже вырос на вырубке. Об этом нам опять «говорят» старые березы и однопородность состава (почти исключительно ель). Должно смениться несколько поколений деревьев, что бы лес стал разнопородным. Для этих мест коренными лесами следует считать смешанные еловые с липой, дубом и кленом.

В.В. Конторщиков Знаменитые березняки Измайловского парка были посажены в XX в.

А.Н. Клочков Сосновые леса долгое время могут существовать только на бедных песчаных или кислых болотных почвах. Из других мест сосну вытесняют ель, дуб и липа. Зато сосна хорошо заселяет открытые места с сухой, бедной песчаной почвой (некоторые вырубки, гари, карьеры и т.п.). Раньше ее часто сажали на вырубках. Многие наши сосняки появились и существуют благодаря человеку. Например, регулярные низовые пожары по вине человека не уничтожают сосняки, но выжигают подрост других пород.

В.В. Конторщиков В сосновых лесах сама сосна плохо возобновляется (проросткам нужен свет), зато она создает условия для произрастания коренных других пород, на фото – ели и дуба.

В.В. Конторщиков Эта дубрава в Сергиево-Посадском районе была полностью или частично порублена. Об этом свидетельствуют: примесь березы в первом ярусе, одновозрастность древостоя, молодость деревьев и их угнетенное состояние.

В.В. Конторщиков Эта поляна в лесу явно искусственного происхождения. Возможно, это неудачные посадки ели на вырубке или заброшенный сенокос. Лес по краю поляны тоже возобновился на месте сплошной вырубки, о чем говорит обилие березы.

В.В. Конторщиков Этот очень характерный ландшафт для многих мест в Москве и Подмосковье говорит о следующем. Когда-то здесь рос хвойно-широколиственный лес или черноольшаник. В XX в. здесь провели осушительные работы, вырубили лес и потом либо забросили это место, либо косили здесь сено и выпасали скот. Ныне это все зарастает кустарником и березами.

В.В. Конторщиков Открытые пространства, заросшие иван-чаем (Chamerion angustifolium), обычно свидетельствуют о том, что здесь был пожар. Не редко это растение поселяется и на вырубках.

В.В. Конторщиков Казалось бы, эта лесная речка не испытывала особых воздействий человека. Но обратите внимание на подозрительно ровный и густой ельник за рекой. Так естественные леса не выглядят. Это – посадки примерно 30-40 летнего возраста на месте вырубки.

В.В. Конторщиков До начала земледелия наши реки весной разливались преимущественно по болотам, а теперь основные разливы происходят на обширных полях и лугах.

В.В. Конторщиков Такие красивые суходольные разнотравные луга появились в Подмосковье на месте лесов только с началом земледелия и скотоводства, т.е. несколько тысяч лет назад. Если их не косить или не выпасать скот, то через несколько десятилетий лет здесь вырастет лес.

В.В. Конторщиков Этот луг с красивыми цветами посреди леса – бывший сенокос. Просто так, без участия человека, поляны и луга посреди леса в наших краях не образуются, если только это не болото или естественная гарь.

В.В. Конторщиков На месте этого заливного пойменного луга еще сто лет назад произрастал черноольховый лес. Все Подмосковные пойменные луга возникли в результате вырубки пойменных лесов и осушения низинных болот в последние 2-3 тысячи лет.

В.В. Конторщиков Типичное поселение человека в Московском регионе эпохи земледелия. Некоторые современные деревни существуют почти в неизменном виде уже несколько столетий, а то и больше.

В.В. Конторщиков С началом земледелия и появлением постоянных поселений возникала необходимость в прудах. Естественных озер в наших краях было немного, и люди чаще всего запруживали небольшие речки (как это делают бобры) или выкапывали пруды. Так образовалось, наверно большинство современных озер и прудов Москвы и Подмосковья. На фото – искусственные пруды на р. Злодейке в Домодедовском районе.

В.В. Конторщиков А это старый копаный пруд. Копаные пруды отличаются обычно правильными формами, не связаны с реками и часто расположены в населенных пунктах или поблизости.

В.В. Конторщиков Очень часто пруды образовывались в старых песчаных карьерах, как эти, уже заросшие тростником и рогозом пруды в Талдомском районе.

В.В. Конторщиков Это красивое озеро в Дмитровском районе у д. Жуковка - бывший карьер, из которого в XX в. добывали торф. Естественных озер в Москве и Подмосковье сейчас гораздо меньше, чем искусственных – водохранилищ, торфокарьеров, запруд.

В.В. Конторщиков С развитием земледелия и скотоводства московские ландшафты стали походить внешне на лесостепь. Это сходство не только внешнее – с полями и лугами к нам в исторические времена проникли многие степные и лесостепные виды животных и растений.

В.В. Конторщиков Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa) произрастала в московском регионе и до земледелия, но ютилась по болотам, лесным прогалам, на гарях, а сейчас это один из самых распространенных злаков в Москве и Подмосковье. Произрастает на лугах, зарастающих полях, вырубках, опушках, в населенных пунктах и во многих других местах.

В.В. Конторщиков Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) заселила наши края в историческое время вместе с полями, лугами и населенными пунктами. Возможно, она обитала у нас и раньше, но в крайне небольшом числе, поскольку сомкнутых лесов и болот этот вид избегает, а ее клюв приспособлен к питанию зернами злаков. Сейчас это один из самых обычных наших видов птиц.

В.В. Забугин Тетерев (Lyrurus tetrix) жил в наших местах много тысяч лет назад, но тогда он обитал в основном на открытых болотах и гарях (как сейчас в Сибири). С появлением лугов его численность резко возросла, поскольку оптимальным ландшафтом для него является сочетание древесно-кустарниковой растительности и открытых пространств. Правда, в XIX-XX вв. он стал у нас довольно редок из-за интенсивной охоты и применения ядохимикатов в сельском хозяйстве.

В.И. Булавинцев Известный всем чибис (Vanellus vanellus) в доземледельческий период мог в небольшом числе селиться у нас только на открытых болотах. Сейчас почти все чибисы гнездятся на сельскохозяйственных землях, и это одна из самых обычных наших птиц.

И.В. Барташов Заяц-русак (Lepus europaeus) (на фото – его следы) распространился в наших краях с юга с началом земледелия и появлением полей и лугов. Ему нужно сочетание открытых пространств и древесно-кустарниковой растительности. Его родич - заяц-беляк (L. timidus) – наш исконный лесной вид и живет в лесах.

В.В. Конторщиков Другой поток «вселенцев» - синантропные виды, связанные с поселениями людей. Например, галка (Corvus monedula) проникла в наши края вместе с человеческими постройками, где она в основном гнездится, низкотравными полями и помойками, где предпочитает кормиться. Ранее галки, вероятно, жили в горах или по крутым обрывам рек много южнее.

В.В. Конторщиков Сизый голубь (Columba livia) - изначально обитатель скал Средиземноморья и Азии. С поселениями людей он освоил почти всю Европу, Северную Африку и значительную часть Азии. Особенно любит города, поскольку городской ландшафт в какой-то мере похож на его родной скальный.

В.В. Конторщиков Изначально ласточки-касатки (Hirundo rustica) лепили свои гнезда в основном на скалах и в пещерах, сейчас – почти исключительно на домах, т.е. до человека этот вид в Подмосковье, вероятно, просто не обитал. Эта касатка сделала свое гнездо вдали от жилья в искусственной пещере – в подземной железобетонной трубе.

В.В. Конторщиков Некоторые виды распространились в Москве и Подмосковья благодаря случайному или специальному завозу. Например, ромашка пахучая (Lepidotheca suaveolens) родом из Северной Америки была занесена в Европу в конце XIX в., в Московском регионе впервые найдена в 1887 г., и уже в начале XX в. была здесь обычна. Растет повсеместно на пустырях, огородах, полях, обочинах дорог. В отличие от «наших» ромашек, у нее нет белых «лепестков».

С.В. Конторщиков Недотрога железистая (Impatiens glandulifera) изначально произрастала в Гималаях, в Европе издавна разводилась в садах. Легко дичает и в некоторых местах сейчас произрастает в свободном состоянии, предпочитая сырые тенистые участки.

И.В. Шустрова Родина виноградной улитки (Helix pomatia) – центральная и юго-восточная Европа. Трудно сказать, кто и когда ее завез в Московский край. Скорее всего, это происходило неоднократно. Ныне устойчивые популяции живут во многих районах на юге и западе нашей области. Возможно, благоприятным для нее оказалось заметное потепление климата во второй половине XX в.

В.В. Конторщиков Есть виды, причины расселения которых до сих пор неизвестны. Например, обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) в среднюю полосу России проникла с востока в конце XVIII – начале XIX вв. Уже в XIX в. она стала одной из самых обычных птиц Московского края.

В.В. Забугин Некоторые виды животных, обитавшие в наших краях с давних времен, с началом земледелия и резкого преображения природы начали менять свои повадки. Например, ласточки-береговушки (Riparia riparia) обычно роют свои норы в естественных обрывах рек, но сейчас многие гнездятся в песчаных карьерах, а эти устроили колония в отвесных стенках силосной ямы.

В.В. Конторщиков Естественные местообитания лесной мыши (Sylvaemus uralensis) – леса. Там большинство зверьков живет и сейчас (в отличие от домовой мыши Mus musculus, которая в наших краях живет только в поселениях людей), но некоторые зверьки не прочь воспользоваться благами цивилизации.

В.В. Конторщиков Особенности XX векаМасштабное осушение болот в Подмосковье началось в XX в. Это торфяное поле на месте древнего Куниловского верхового болота на севере Московской области. На поле видны коряги – корни болотных сосен. В дальнейшем такие торфоразработки либо заливаются водой, либо отводятся под поля и пастбища, либо занимаются дачами, либо зарастают ивой, березой и осиной.

В.В. Конторщиков Эти торфоразработки в Дмитровском районе залились водой, и получилась система озер - Петраковские торфокарьеры. Такие залитые водой торфокарьеры на месте болот в XX в. очень широко распространились на севере и востоке Московской области.

В.В. Конторщиков И это обширное озеро – ни что иное, как залитые водой торфоразработки в Дмитровском районе у д. Очево. Образовалось оно недавно – в начале 1990-х гг.

В.В. Конторщиков А эти бывшие торфоразработки в Сергиево-Посадском оказались залитыми водой только в 2000-х гг., причем для ивовых кустов, а также некоторых дачников это оказалось полной неожиданностью.

В.В. Конторщиков Обширные сельскохозяйственные земли на месте болот распространились в Подмосковье в основном в XX в. благодаря мелиорации. Они хорошо отличаются от обычных полей большим количеством канав, по которым почти постоянно стекают избытки воды (ведь это низины).

В.В. Конторщиков Эти поля, например, образовались в середине XX в. на месте древнего Яхромского низинного болота. Сейчас здесь выращивают в основном овощи.

В.В. Конторщиков В этом месте торфоразработки XX в. на низинном болоте стали сами зарастать кустами и лесом, местами восстановились участки болот. Такие ландшафты на севере и востоке Московской области ныне занимают десятки квадратных километров.

В.В. Конторщиков Это болото – тоже не естественное. Несколько десятилетий назад здесь, в Можайском районе, на моховом болоте с клюквой, добывали торф. Потом болото начало восстанавливаться, но уже в виде низинного с осокой и рогозом. Небольшое озеро в центре – зарастающий торфяной карьер.

В.В. Конторщиков А этот участок низинного болота после добычи торфа был отдан под дачи («6 соток»). Все, что Вы видите, до горизонта – не лес, а огромный дачный массив 1960-80-х гг. на месте болота в Дмитровском районе. Такие дачные пейзажи сейчас на севере и востоке области занимают сотни квадратных километров. Ничего подобного до XX в. Подмосковье не знало.

В.В. Конторщиков Это не зарастающее поле, а гарь на торфяном болоте, начинающая зарастать тростником. В XX в. из-за осушения торфяников и частых пожаров такие пейзажи получили широкое распространение на севере и востоке Подмосковья.

В.В. Конторщиков Такие странные, не характерные для Подмосковья «пейзажи» получаются на севере нашей области в результате осушения низинных болот и последующих частых пожаров на подсушенных торфяниках.

В.В. Конторщиков Конечно, торфянистые болота изредка горели по естественным причинам или из-за человека и раньше, но в XX в. торфяные пожары в Московской области стали случаться почти ежегодно. Обширные и протяженные сети мелиоративных канав «подсушивают» даже далекие от них болота, как это в Сергиево-Посадском районе. Пожар здесь произошел в 2002 г., а фотография сделана в 2006 г.

В.В. Конторщиков Это не канава, а новое русло р. Дубны в Талдомском районе, прорытое в XX в., что бы вода лучше стекала с окрестных болот. Старое русло затерялось в прилегающих болотах. По берегам реки – насыпь. Ранее человек в Подмосковье таких масштабных работ почти не производил, если только в городах.

В.В. Конторщиков Это канал им. Москвы, соединивший в 1930-х гг. р. Волгу и Москву-реку. Его протяженность – 128 км. В его систему входят 11 шлюзов, 40 плотин, 8 водохранилищ, 19 мостов и 8 гидроэлектростанций.

В.В. Конторщиков В 1990-2000-х гг. в результате политического и экономического кризиса в России более половины полей и лугов в Подмосковье были заброшены и начали зарастать бурьянами и кустами. Последний раз такое происходило, наверно, только в Смутные времена в начале XVII в.

В.В. Конторщиков К 2000-м гг. в Московской области было заброшено более 60 % полей и лугов.

В.В. Конторщиков В результате кризиса сельского хозяйства в некоторых районах Подмосковья образовались совершенно нетипичные ландшафты – огромные, до нескольких десятков километров, пустоши, покрытые бурьянами, разнотравьем, и зарастающие кустами и деревьями. На фото – такая огромная пустошь в 2007 г. на юго-западе Можайского района.

В.В. Конторщиков Микрорайон «Строгино» вошел в границы г. Москвы только в 1960 г. До 1970-х гг. на месте этих высоких домов существовала деревня Строгино, а на месте этого парка у Москвы-реки крестьяне когда-то пасли скот, косили траву и выращивали зерно или овощи.

В.В. Конторщиков В настоящее время «спальные районы» г. Москвы занимают основную площадь города, а еще 50-70 лет эти территории не входили в черту города, и здесь были в основном деревни и луга.

В.В. Конторщиков Проспект мира с Останкинской телебашни. «Ландшафт» исключительно XX века.

А.Н. Клочков Бобр (Castor fiber) исчез в Московском крае примерно к XVII в., а вновь появился благодаря реинтродукции в середине XX в. К концу столетия он освоил все Подмосковье и появился во многих местах Москвы. Их деятельность по запруживанию рек и канав начала потихоньку менять наши ландшафты.

В.В. Конторщиков По этой канаве вода по замыслу человека должна стекать из пойменных болот в р. Дубну, что бы было суше. Так оно и происходило, но недавно появившиеся здесь бобры такими запрудами возвращают жизнь нашим болотам.

В.В. Конторщиков Это озеро – результат деятельности бобров. Подобные бобровые прудики – сейчас обычное явление во многих местах Московской области.

В.В. Конторщиков В этом месте бобры запрудили канаву на поле (просматривается в нижнем правом углу фотографии), получилось небольшое болото. Плохо это или хорошо? С одной стороны здесь теперь нельзя пахать, с другой – такие болота хранят воду для наших рек.

В.В. Конторщиков Местами бобры устраивают обширные «лесосеки». Для Москвы, где буквально каждое крупное дерево «на счету», это не очень хорошо.

В.В. Конторщиков В конце XX в. бобры появились в Москве и сейчас стремительно осваивают московские реки. Это фотография сделана в 2007 г. на Москве-реке в Строгино.

В.В. Конторщиков Это – эхиноцистис дольчатый (Echinocystis lobata; часто неправильно называют «бешенным огурцом»). Его родина – Северная Америка, завезен в Европу в 1960-х гг. как декоративное растение. Во многих местах Москвы и Подмосковья одичал и самостоятельно растет по берегам некоторых наших водоемов.

В.В. Конторщиков Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) с Кавказа сначала разводили в наших краях как ценное силосное растение. В XX в. он самостоятельно распространился по всему Московскому региону и стал характерным диким растением нашего края. Весьма обычен и в Москве.

В.В. Конторщиков Это тропа кабана (Sus scrofa). Кабаны испокон веков обитали в Московии, но еще сто лет назад их было очень мало, в основном из-за слишком глубокого снега в наших краях. С середины XX в. кабанов начали завозить в охотхозяйства, подкармливать зимой, и с тех пор этот зверь стал самым обычным копытным животным Московского региона.

В.В. Конторщиков Ныне порои кабана легко встретить в самых разных районах Подмосковья, в т.ч. у самой Москвы в Лосином Острове. Еще 100-200 лет назад кабаны заходили в пределы Московской области с запада крайне редко, и все такие случаи специально отмечались в литературе. Например, К.А. Сатунин в 1895 г. писал: «ныне и память о кабане исчезла в Московской губ.».

В.В. Конторщиков Это следы американской норки (Neovison vison) в Москве. Она была завезена в Подмосковье в 1940-х гг., широко распространилась и почти полностью вытеснила аборигенный вид – европейскую норку (Mustela lutreola).

В.В. Конторщиков Родина енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides) – Индокитай, Китай, Япония, Корейский п-ов. В 1927-1957 гг. в разные места России было выпущено 10 тыс. этих зверьков. В ряде мест она прижилась и стала обычной, например, в Московской области. Встречается и в Лосином Острове.

В.В. Конторщиков Белый аист (Ciconia ciconia) проник в Московскую область с запада во второй половине XX в. Причины этого пока неизвестны. За несколько десятилетий он распространился почти по всей области. В наших краях аисты обычно выводят птенцов на водонапорных башнях. На фото – аист в Можайском районе.

С.В. Конторщиков Обыкновенный огарь (Casarca ferruginea) – обитатель южных степей и пустынь. В Москве распространился во второй половине XX в/ благодаря специальному разведению и выпуску. Основу популяции составляют свободноживущие птицы из Московского Зоопарка, но гнездится и в других местах Москвы на прудах и чердаках многоэтажных зданий.

В.В. Конторщиков Большая синица (Parus major) в Москве в последние десятилетия научилась гнездиться в железных столбах оград (на фото) и в отверстиях фонарных столбов. Их естественные места гнездования – дупла деревьев.

В.В. Конторщиков Сизая чайка (Larus canus) стала гнездиться на пашнях в Московском крае только 20-30 лет назад. Раньше она гнездилась в основном на болотах и озерах.

В.В. Конторщиков Кряква (Anas platyrhynchos) стала зимовать и гнездиться в Москве только в последние десятилетия. До этого утки почти не гнездились в городе, а на зиму все улетали в теплые края. Теперь в городе ежегодно выводит потомство около тысячи крякв, и до 10-15 тыс. птиц остается на зиму. Вероятно, кряква за несколько поколений просто научилась использовать преимущества большого города и изменила свое поведение, но это дано только немногим видам животных.

В.В. Конторщиков В XX в., особенно во второй его половине, в Европе отмечается заметное потепление климата. В основном становятся более теплыми зимы и весны. С этим явлением связывают распространение в Московском регионе ряда южных теплолюбивых видов животных, например, ремеза Remiz pendulinus (на фото – его гнездо в Дмитровском районе), дроздовидной камышевки, золотистой щурки, кольчатой горлицы, степного луня, лебедя-шипуна и других.

В.В. Конторщиков |

Современное прошлое или ретроспектива Московского края в современных фотографияхНаселение, ландшафты, сообществаФлора и фаунаВода, почвы и воздухСовременное прошлое или ретроспектива Московского края в современных фотографиях ВИКТОРИНА ВСЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЛИТЕРАТУРА

Автор программы: Виталий Конторщиков Компьютерный дизайн: Дмитрий Ольшанский Программа создана при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Copyright (c) Государственный Дарвиновский музей, 2006 |